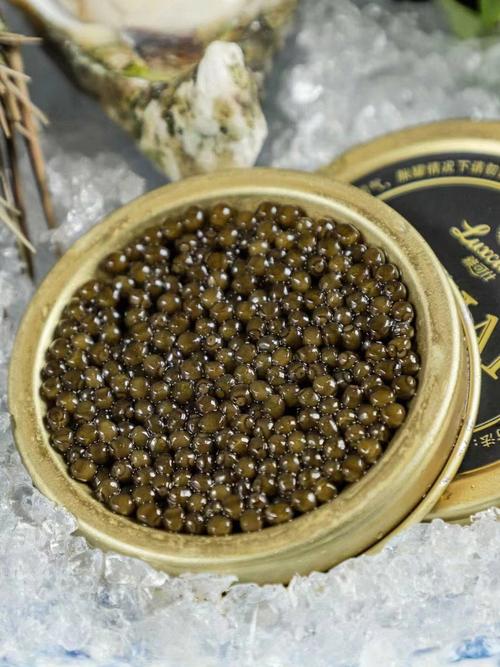

南溪区黄沙河鱼子,图片来自网络

宜宾南溪区黄沙河是一条小河鱼子,河里黄沙不能很多,以黄沙如金得名。在这条小河生长有一种小鱼,俗称油鱼子(也有叫尤鱼的),是黄沙河和邻近长江段的特产,肥嫩、味美、营养丰富,是当地的一道美味。上世纪五六十年代,油鱼子还很多,鱼群密密麻麻的在河里游走,后来慢慢就减少鱼子了,不知现在油鱼子还有没有?

油鱼子个头不大,它的体长不过三寸左右,食指般大小,体形略与鲤鱼相似,但体小肚大,背脊呈淡黄色,肚皮呈灰白色,鳞极细呈白色,每条鱼大概有三钱左右重,已发现最大的油鱼子长五寸,重五钱。油鱼子个体虽小,但无骨无刺,浑身是肉,含油颇多,肠如线细,用竹签轻挑即出,食用几乎没有废物,肉质细嫩,鲜美无比。和油鱼子相似的有“船钉子”、“泫鱼子”这种小鱼,“船钉子”和“泫鱼子”在长江和嘉陵江很多。

网上没有找到宜宾油鱼子照片,找到广西油鱼图片,不知与宜宾油鱼子像不像?图片来自网络

油鱼子是当地特产,据当地老渔民说,仅分布在李庄镇下游麦坝至凉亭子间的长江水面和黄沙河石鼓以下到长江口。而油鱼子最多的地方在涪溪口以上五百公尺范围内。每年农历二月底,长江开始涨桃花水,这时油鱼子从长江群起溯黄沙河而上觅食产卵,到三月底收割小麦时达高潮,到五、六月份,长江最大汛期前就日渐稀少,它们又游回长江去了。

油鱼子为啥喜欢生活在黄沙河?可能与黄沙河地理条件和水草丰盛有关。黄沙河流域属浅丘地区,两岸河谷开阔,河道坡障不大,河水缓缓向南流动。黄沙河流到长江的交汇口名叫涪溪口,这里不仅风光十分秀丽,也是鱼群汇集的水域,由于河水终年不竭,河道无险滩急浪,上游农田肥沃,水草丰盛,河水中富含浮游生物与腐殖质,水温不低,有利于鱼类繁殖生长。

黄沙河出产油鱼子,四川人很早就知道。唐代诗人韦庄到过黄沙河,那时这里两岸森林茂密,松竹颇多,打鱼的人不少,诗人在船上借宿,饮酒赋诗,乐不思返。韦庄游涪溪口后作了一诗《涪溪口》,写道:“大江西面小江斜,入竹穿松似若耶。两岸岩风吹玉树,一滩明月照银沙。因寻野渡逢鱼舍,更泊前湾上酒家。去去不知归路远,掉声烟里独呕哑。”

油鱼子特点和吃法。油鱼子捕起来放入锅内煎炒,因其富有脂肪,只须放极少的油,如不加油炒也不巴锅。炒熟后,加上汁水作料,嚼起来全部化渣,就像吃肉丸子,并无鱼刺卡喉咙,尤其适合小孩和老年人吃。油鱼子吃法较多,有煎炒、油炸、清蒸、粉蒸、红烧等,又可放在稀饭里同煮,毫无腥味,还见到油珠。以前鱼多时,渔民捕鱼后把它炒熟放在瓦罐内,像腌咸菜一样放置,长期贮存,每逢佳节或有客时,取出蒸食,其味仍然鲜美,若保管得当,贮藏半年不会变味。

以前黄沙河里油鱼子很多,老渔民回忆,上世纪50年代以前,渔汛期间,河里油鱼子一群一群的,密密麻麻,一个渔民一天就可以捕获上百斤鱼。到了60年代,除了南溪人打渔外,宜宾、富顺等地的渔船也来了,而且捕鱼方式多起来,因此油鱼子就越来越少。到了八九十年代,油鱼子更少了,不知现在黄沙河油鱼子还有没有?如果还有,应该要保护它了。